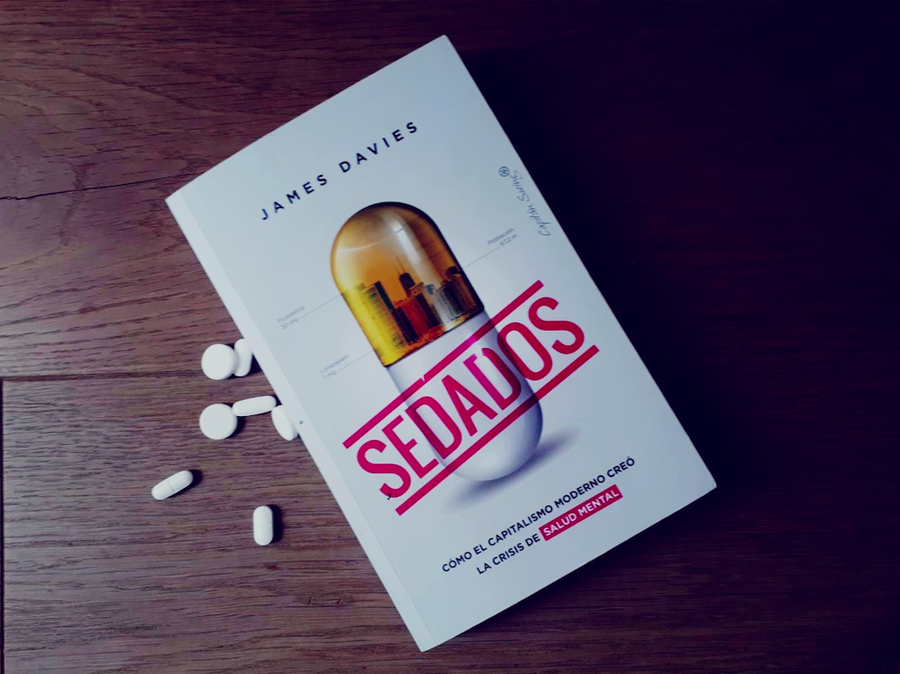

Cómo el capitalismo moderno creó la crisis de salud mental

James Davies, profesor de Antropología Social y Psicoterapia de la Universidad de Roehampton (Sedados. 2022, Ed. Capitán Swing; pág. 2065-270)

Para entender estos importantes procesos, permítanme que me remonte brevemente al año 2013, cuando el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Owen, describió su primer encuentro personal con Margaret Thatcher, durante el que tuvo ocasión de conocerla realmente. [...]

La escena anterior seguramente pondrá de relieve aspectos distintos para diferentes personas. Desde mi punto de vista, refleja cuán fiel era ya Thatcher a los postulados del nuevo capitalismo a mediados de los años setenta; la perfecta coherencia de las opiniones que expresó en aquel momento con algo que los defensores del nuevo capitalismo tenían que creer, a saber: que muchas dificultades que antes se consideraban cuestiones que debía resolver el Estado, de hecho se podían abordar mejor a través del esfuerzo y la responsabilidad individuales. Por lo tanto, en vez de acudir al Estado, la gente debía pensar ante todo qué podía hacer ella misma para resolver problemas complicados. [...]

Esta idea se utilizó para justificar la reducción de los servicios sociales, pero este individualismo asociado a un Estado reducido también quedó reflejado en incontables detalles concretos, incluida la respuesta de Thatcher a David Owen: los problemas de ese chico se debían a algún fallo suyo que debía ser enmendado de inmediato, más que a algún problema de origen más sociocultural o económico (su animosidad contra este punto de vista se plasmó simbólicamente en una profunda aversión a la sociología como disciplina académica; un detalle interesante).

Un resultado del ascenso del individualismo a partir de los años ochenta fue, por consiguiente, que se comenzó a animar progresivamente a la gente a buscar en su propia persona las causas de sus dificultades y las posibles soluciones. El imperativo moral pasó a ser la remodelación del yo interior a través del esfuerzo personal, la fuerza de voluntad, la autoayuda, el consumo u otras intervenciones emocionales. No es de extrañar que, a medida que el yo interior pasaba a ser el principal objeto de reforma (todo depende solo de sí, de lo que consuma y lo que haga para cambiar mi suerte), comenzase a florecer un egoísmo nacional de nuevo cuño, un hecho que causó mucha desazón y desconcierto a Margaret Thatcher en la etapa final de su vida. En efecto, cuando a finales de la década del 2000 le preguntaron qué era lo que más lamentaba de su actuación como primera ministra, respondió que en realidad era no haber gravado suficientemente a los ricos: «Rebajé los impuestos, pensando que conseguiríamos una sociedad generosa, y no ha sido así». Aunque Thatcher atribuyó el creciente egoísmo a una política fiscal poco equitativa, otro estímulo mucho más obvio fue, sin duda, el individualismo rampante que su economía de amor a la libertad y reducción del Estado imponía invariablemente; un motor que ella era simplemente incapaz de percibir.

Que el individualismo socavó el espíritu y el compromiso comunitarios es algo que hemos oído argumentar a menudo; en cambio, no somos tan conscientes de en qué medida también individualizó nuestra interpretación del malestar emocional y mental y nuestras respuestas ante este; cómo menospreció la importancia de explorar, comprender y reformar los detonantes sociales y situacionales de nuestro sufrimiento. En este sentido, las palabras de Thatcher a David Owen dejan patente, a mi entender, hasta qué punto sus opiniones son una consecuencia lógica de lo que exige sin ambages la economía del Estado reducido: la respuesta a las crisis personales no depende de la política social, sino sobre todo de la transformación, la iniciativa y la responsabilidad individuales. Una noción que implica una interpretación casi darwiniana de los motivos que determinan el éxito o el fracaso de una persona en cualquier sistema social. Al reducir el Estado en nombre de la defensa de nuestra libertad —ese es el razonamiento—, estamos dejando libre a la gente para que salga adelante lo mejor que pueda y creando un terreno de juego igualitario donde el éxito o el fracaso lo determinan únicamente nuestras decisiones, ambiciones, acciones y capacidades personales. Igual que en otros ámbitos del mundo natural, donde el éxito se explica como la supervivencia de los más fuertes, el nuevo capitalismo interpreta nuestras dificultades y tribulaciones de un modo parecido. Nuestro éxito social se considera indicativo de una elevada aptitud personal (más que de una situación socialmente privilegiada o ventajosa) y nuestro fracaso social es indicio de una falta de aptitud personal (más que de una situación de pobreza, discriminación o desigualdad). El sufrimiento derivado del fracaso social —abatimiento (distimia), miedo (ansiedad) y desmoralización (depresión)— se considera producto de una deficiencia personal (el chico no es suficientemente ambicioso) o de una dolencia médica que la tecnología posible- mente permitirá eliminar algún día.

Hace algún tiempo impartí un seminario a un grupo de estudiantes de medicina del Imperial College de Londres y les planteó las anteriores consideraciones. Un estudiante reflexivo replicó sin vacilar: «Todo esto es muy interesante, doctor Davies, pero iqué relevancia tiene para nuestro trabajo clínico?». Le respondí que la ideología sobre el sufrimiento que ahora predomina en nuestros servicios es coherente con la nueva preferencia del capitalismo por situar sus causas en la persona individual. Añadí que este hiperindividualismo influye sobre nuestra comprensión, nuestra gestión y respuesta al sufrimiento que encontramos a diario. La ideología que suscribamos importa, ya que en última instancia configura todo nuestro trabajo.

Para ilustrarlo, pedí al grupo que interpretasen el siguiente dato: ¿cómo se explica que en el Reino Unido las tasas más elevadas de prescripción de psicofármacos se registren en las zonas socioeconómicamente más desfavorecidas, con mayores niveles de pobreza y desempleo? ¿En verdad es solo mera coincidencia? ¿O esta correlación responde a algún tipo de causalidad? Naturalmente, respondieron que no era coincidencia, ya que esas circunstancias sociales (carencias importantes, pobreza, etc.) son precisamente las que dan lugar a unas tasas más elevadas de enfermedad mental.

A continuación les pedí que prestasen atención a lo que acababan de decir, en particular al uso de la expresión «enfermedad mental». Y añadí que, si bien es cierto que las personas que sufren privaciones probablemente sufrirán mucho más que las que gozan de una situación más holgada, ¿en qué nos basamos para utilizar un lenguaje médico para describir ese sufrimiento? ¿Lo empleamos simplemente porque nos han enseñado a usarlo o porque poseemos pruebas objetivas de que por algún motivo es preferible medicalizar ese sufrimiento en vez de considerarlo —como quizás harían muchos científicos sociales— como una respuesta humana no médica, no patológica, pero comprensible, frente a unas condiciones sociales, relacionales, políticas y ambientales perjudiciales? Quizás —seguí diciendo— el motivo que explica que la desigualdad, la pobreza, las desventajas sociales (y, de hecho, también la pandemia) sean una buena noticia para el mercado de los antidepresivos es que nuestra respuesta al sufrimiento socialmente inducido está tan medicalizada y es tan favorable a los fármacos: una respuesta coherente con el hiperindividualismo del nuevo capitalismo.

A lo largo de los años he conocido —profesional y personalmente— a muchas personas que, como Emma, habían rellenado cuestionarios como el PHQ-9 y el GAD-7 [cuestionarios creados por Pfizer Pharmaceuticals para que un médico corriente pudiera determinar en cinco minutos si una persona sufría depresión o ansiedad]. Sin embargo, que yo sepa, ninguna de esas personas se consideraba una actriz secundaria o un actor secundario dentro de un serial económico más amplio. No veían esos diagnósticos como instrumentos que reformulaban y privatizaban su sufrimiento de un modo que favorece sobre todo al statu quo neoliberal. Tampoco los consideraban íntimamente vinculados a la sobremedicalización y a una ambición farmacéutica depredadora. No eran conscientes de que esas herramientas, al expresar la desgracia como un fracaso personal, convertían su sufrimiento en una mercancía que generaba beneficios, a la vez que permitían que los gobiernos dejasen intactos los determinan- tes estructurales más profundos del sufrimiento emocional.